Robie !

Monique R. dite Robie

68 ans

Marseille

Vous pouvez voir en cliquant sur les mots en bleu les documents (photos, tracts, compte-rendus, etc.) qui accompagnent chaque témoignage.

J’ai d’abord envie de dire une chose qui me semble importante, c’est de saluer cette initiative que vous avez eu de remonter dans la mémoire parce qu’il me semble essentiel, et c’est pour ça que je suis venue, de transmettre aux générations actuelles et aux générations futures ce qu’a été la longue marche de la reconnaissance lesbienne. Ça me semble essentiel pour la simple et bonne raison que beaucoup de jeunes de cette génération ont l’impression que ces acquis ont été de tout temps. Or, ça a été un combat, un combat collectif, et, je pense, c’est la raison de mon intervention, de ma transmission à moi, que c’est aussi un combat individuel.

Moi, mon histoire est un peu particulière : je suis née en 1947, autrement dit, j’avais 20 ans en 1968. Donc, j’ai vécu toute mon adolescence et une partie de ma vie de jeune adulte dans un conformisme moral, dans ce que j’appellerais avec le recul du temps, des années de plomb sur la sexualité qui faisait que même pas, même pas on se questionnait, on se demandait si on pouvait être attirée, en ce qui me concernait, par des femmes. Alors, il y avait, mais ça c’est avec le recul du temps, des symptômes, des indices, des attirances, des amitiés un peu particulières, des affinités électives, mais sur tout ça il y avait la chape de plomb dans nos consciences.

68 est arrivé, on ne s’étendra pas, ça a fait déjà sauter un couvercle, mais ça l’a pas fait sauter comme ça immédiatement. Moi, ce qui m’est arrivé, et c’est comme ça que ce refoulé lesbien s’est exprimé, c’est passé par là, c’est un combat politique. Je suis d’abord entrée dans un parti politique, c’était le parti socialiste, dans les années 74/75. C’était la première année où on avait réussi à créer une commission femmes, ce qui était un grand événement.

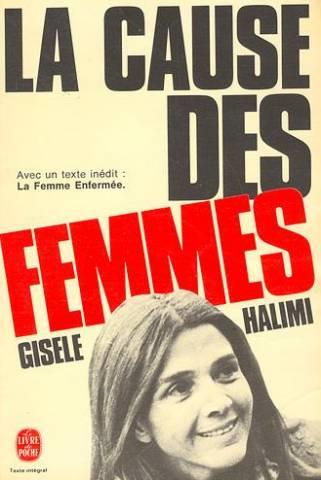

Comme j’étais inscrite dans cette commission, j’avais été chargée de faire le tour de toutes les associations militantes féministes. Alors, j’ai tout vu, je suis même passée à un moment donné par "la cause des femmes" avec Gisèle Halimi, ce qui n’était pas inintéressant parce que nous avons quand même eu des combats communs et puis je suis arrivée au MLF. Et le refoulé a pu s’exprimer par ce qui se passait au MLF.

La libération, ce qu’on a beaucoup reproché au MLF et qu’on lui reproche beaucoup encore, c’est d’avoir vécu en autarcie, entre femmes. Moi je prétends que cette étape-là était absolument indispensable, non seulement pour libérer la parole des femmes, mais pour aller, ça va vous paraître peut-être ridicule mais ça s’est passé comme ça, pour aller à la véritable connaissance des femmes et donc de soi-même.

Ce qu’il faut dire c’est qu’au MLF, 90% des femmes étaient hétérosexuelles mais que par le biais de cette expérience de parole, de contact, il est évident qu’on a été induites dans la connaissance de l’autre. Pour moi, mon histoire personnelle ça a été le MLF. Ça veut dire, comme c’était dans les années 76/77, que par rapport à 68, il a fallu un long cheminement.

À partir de là, on ne peut pas le nier non plus, les combats féministes étaient aussi des combats pour la reconnaissance de l’homosexualité, on a toujours été très étroitement associé à la libération des femmes et la libération sexuelle, ça passe par les luttes pour l’avortement, pour que le viol soit pénalisé.

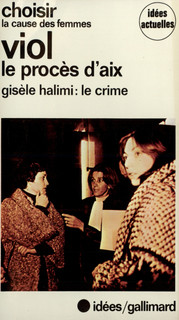

Un des grands souvenir que je garde, c’est le grand procès d’Aix-en-Provence où Halimi plaidait et a réussi à faire reconnaître le viol comme un crime et ce dont je me rappelle et je sais que vous le savez toutes, on était parmi ces femmes-là, la vindicte publique à notre encontre était une abomination.

Par rapport à l’opinion publique qui s’exprimait, quand on était féministe on était forcément des lesbiennes, on se faisait traiter de "sale lesbienne, d’imbaisable"… vous avez toutes connu. Si j’ai muté pour la reconnaissance de l’homosexualité pleine et entière, c’est par le biais du combat féministe, pour moi, c’est indissociable.

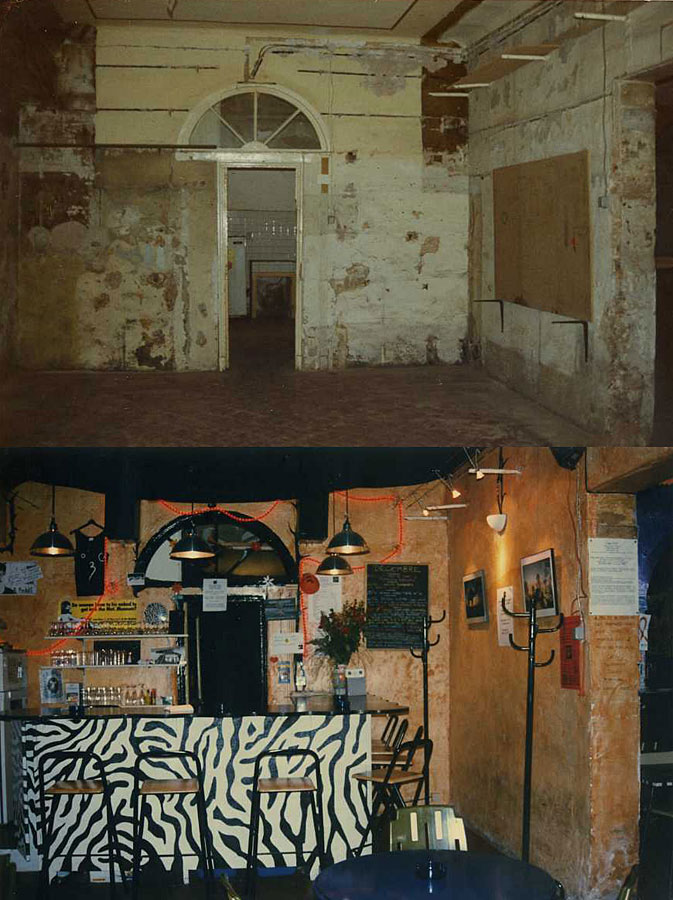

Ce qui a été un grand moment de libération et de joie, ça a été ces fêtes entre femmes, avec pas un mec à l’horizon. Dans la première partie de ma vie, j’étais programmée, j’ai eu des liaisons avec des mecs, que je vivais comme un passage obligé, c’était comme ça. Je n’ai jamais éprouvé de plaisir dans mes relations avec les mecs, mais c’ "était comme ça" et je me retrouvais toujours chez le gynéco parce qu’il y avait toujours un souci. Il y avait un refus sur lequel je ne pouvais pas mettre de nom, que j’ai compris bien après. Je me rappelle de cette découverte enthousiasmée et enthousiasmante de ces fêtes entre femmes : c’était LA fête, c’était le plaisir de se retrouver. Dans le prolongement, dès qu’a été créé les 3G, ce lieu a été pour moi un lieu identitaire et j’y étais toujours fourrée. Ça a été fondamental, comme une deuxième naissance, mais ça a été un long chemin.

Cette histoire qui a été la mienne a été partagée par beaucoup de ma génération mais on ne peut pas l’ignorer.

Patricia G. : Les femmes de ta génération, vous nous avez ouvert la voie, vous avez permis qu’on gagne de la dignité en tant que femmes et du coup en tant que lesbiennes aussi. Vous avez fait le boulot certainement le plus ingrat au départ.

Oui, , ça a été terrible. Fallait vraiment avoir l’âme chevillée au corps parce que la manière dont on était traitées …

Je me rappelle, mais je ne me souviens plus de la date, le MLF avait fait une manif de nuit. Vous, vous l’avez faite récemment, mais nous on l’avait faite bien avant pour "les femmes ont droit à la rue" parce que les femmes se faisaient violer "parce qu’est-ce qu’elles faisaient à 9/10heures du soir dehors !".

Donc, on avait " pris" la rue, la Canebière. Mais les insultes qu’on a dû essuyer… On avait du courage finalement. Mais rien ne nous arrêtait, rien ne nous affolait, rien ne nous décourageait. Ça me gêne de temps en temps, quand on critique le MLF, qui est par ailleurs, je l’ai suffisamment bien connu, peut être critiquable, mais je crois que ce parti pris à un moment donné de dire les femmes entre elles et uniquement les femmes entre elles, je me rappelle que dans les années 80, pour un 8 mars, Antoinette Fouque avait organisé un concert de Maria Bethânia à la Mutualité, les flics ont été obligés d’intervenir, parce qu’on avait dit c’est un concert réservé aux femmes et Maria Bethânia avait dit je ne chanterais que devant des femmes, on était des milliers, et les hommes ont voulu rentrer. Ça a été une épreuve de force. C’est un souvenir mêlé au festif mais il est symbolique des épreuves de force qu’on a traversées et donc je crois qu’il ne faut pas être aussi sévère que certaines peuvent l’être à l’égard du MLF, parce qu’il a joué son rôle.

Valia : Est-ce que tu retrouves des formes de féminisme dans la société?

Alors là, je suis un peu désespérée. Je pense que le combat homosexuel, la preuve en est l’adoption du mariage pour tous, l’homosexualité est plus en formation de combat que les femmes. C’est pour ça que je dis qu’il faut faire de la transmission, parce que peut-être encore plus chez les femmes que chez les lesbiennes, les homosexuels en général, il y a un oubli total de tout ce qui a été acquis d’une manière assez récente et dont elles n’ont pas conscience que ces droits ne sont jamais acquis définitivement et je suis un peu terrifiée par l’abandon du terrain militant par les femmes. On laisse ça aux politiques. Je ne dis pas qu’il n’y a pas une prise de conscience des droits des femmes à faire évoluer, mais c’est pas les femmes c’est les politiques qui s’en emparent. Ça me désole beaucoup.

Valia : Tu parlais de découverte des corps aussi. Comment ça se passait entre les femmes ?

Je pense que cette libération de la parole entre les femmes, a été un moyen de connaître l’autre, mais l’Autre soi-même. On avait une chape de plomb pour ce qui concernait le corps, on vivait sur une morale du XIXè siècle avec des interdictions de corps. Je pense que la libération des corps est passée par la parole. La parole est une ouverture à la connaissance de l’autre et de ce fait à la connaissance de soi. L’envie aussi à un moment donné, il faut être clair : les femmes ne s’aimaient pas, comment pouvaient-elles s’aimer ? Par la parole on s’aimait davantage à travers l’autre, je pense que c’est par ce biais-là que ça circulait. Tout passe par la parole et ce dont, à mon avis crève la société à l’heure actuelle, c’est de ne pas parler. Ne pas parler parce que les gens n’ont pas les mots et si on n’a pas les mots ça se termine en baston.

Patricia L. : C’est pour ça qu’Antoinette Fouque est passée à France Culture pour parler du Dictionnaire des Femmes Créatrices. Est-ce que cela a un lien avec cette parole dont tu parles ?

Antoinette Fouque était une psychanalyste, donc évidemment la parole est au centre. Ce qu’elle avait compris pour libérer les femmes c’est que ça passait par la parole, le discours.

Patricia L. : Est-ce que ce dictionnaire n’est pas déjà dépassé ?

Ce qui est important c’est de faire une histoire, je suis profondément convaincue qu’il faut toujours retourner à ses racines à son histoire, c’est ce qui permet une identification. Si tu ne retournes pas sur le passé, tu ne peux pas avancer. Mais retourner sur le passé, ce n’est pas le glorifier obligatoirement, mais aussi bien ce qui a été positif que les erreurs qui servent à construire de l’avenir. À une époque je disais, y compris ici au cours de soirées-débat animées, qu’il faudrait que dans les livres de collèges et de lycée, un chapitre sur l’histoire des femmes. Et tant que ce n’y sera pas, les femmes ne seront pas vraiment entrées dans l’histoire.

Patricia L.: Les enseignants peuvent le faire aussi ..

Oui, bien sûr tu peux le faire, moi je l’ai toujours fait. Mais il faut qu’il y ait un programme sur l’histoire des femmes.

Patricia L.: On pourrait faire des actions pour l’obtenir…

C’est ce que je me disais à l’époque… C’est très très important l’histoire.

Valia : Ton témoignage, c’est de l’histoire.

Oui, il vaut ce qu’il vaut mon témoignage parce qu’il est vraiment très individuel puisque je n’ai pas participé aux mêmes combats lesbiens que d'autres, moi ça peut paraître marginal mais ça fait partie de l’ensemble. D’ailleurs, en 68, les mouvements gays ont rejoint les mouvements féministes mais après il y a eu bagarre, pourquoi ? Parce que les mecs sont toujours les mecs. L’histoire est très mouvementée et très compliquée: il y a eu des scissions, des bagarres terribles, des femmes qui prenaient parti pour les hommes … C’est pourquoi je suis très attachée à l’existence d’un militantisme lesbien : il ne faut pas qu’on se laisse récupérées par les mouvements gays, on peut s’associer … on l’a vu dans les Gay Pride, on l’a vu cent mille fois, les mouvements gays qui nous mettaient à la fin de la manif. Vous l’avez bien vu ça ? C’est pour ça que combat lesbien et combat féministe vont de pair.

Patricia : On n’est jamais aussi bien servies que par soi-même, c’est donc à nous à faire notre propre histoire.